Alle Beiträge von gp

-

Wer hat sich schon mit OBD-II für den 9000 beschäftigt?

geht definitiv auch an einem MJ 96. Habs ausprobiert. die 900 (NG?) der gleichen Baujahre gehen lt. Werkstatt übrigens auch, angeblich ist das gleiche Steuergerät drin (hab ich aber noch nicht im EPC geprüft). Herstellerspezifische Fehlerliste (DTCs P1xxx) kommt bald, ich hab neue QUellen aufgetan...

-

18,6 l Super!

Hatte gestern mal die Gelegenheit, meine OBD Apparatur an einen 9-3 BJ 2001 zu hängen. Und siehe da, schon ohne laufenden Motor zeigt die Sondenspannung 0.45 V an und schon bei sehr kleinen Spannungsschwankungen wird also (wie oben vermutet) ein gültiges Sondensignal erkannt und geregelt! Beim 9000 ist es definitiv nicht so, sondern der Pegel schwankt bei noch nicht aufgeheizter Sonde von 0 nach immer mehr ansteigenden Werten.

-

18,6 l Super!

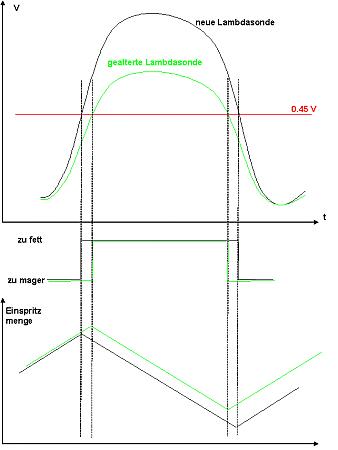

hier noch eine kleine Graphik, die die Zusammenhänge zwischen Lambdasondensignalverlauf, Fett/Magererkennung und EInspritzmenge verdeutlichen soll. Soweit passt alles und sieht auch sehr plausibel aus, nur gibt es das Problem, dass wenn man den Verlauf der Einspritzmenge weiter zeichnet, man irgendwann bei "unendlich" landet. Da ist noch Feinarbeit erforderlich ;-)) (N.B. Leider wurde meine schöne GIF Grafik beim Hochladen in ein winziges JPEG verwandelt, aber ich hoffe, man kann es noch erkennen! Ansonsten - fragen!) Gruss, Gebhard.

-

Passender Drucksensor zur APC Steuerung?

Die Frage, welcher Drucksensor und welche APC Box die richtige ist, könnte sich durch einen Blick in das Electronic Parts Manual sofort beantworten lassen...

-

durschnittsverbrauchsanzeige...

Nee, er bewegt sich nach unten, während das Fahrzeug abgestellt ist, weil es eine Zeitlang noch Impulse für gefahrene Strecke für das EDU gibt. Gibt's ein Service Bulletin auf townsendimport.com. Auch dazu gibt's ein Service Bulletin auf townsendimport.com. Und dass man das einfach per Tankbeleg nachrechnen kann ist mir schon klar, sonst würd ich ja nicht die Differenz zwischen EDU Wert und realem Wert beschreiben können *roll* Mir geht es darum, dass die Abweichung möglicherweise mit dem Alter des Fahrzeugs oder irgendeinem Verschleiß zunimmt, dass man also am Ende der Analyse vielleicht sagen kann (nur als Beispiel!) "wenn die Verbrauchsanzeige im EDU immer mehr vom realen Verbrauch abweicht, dann liegt das mit 99% Wahrscheinlichkeit an verschlissenen Einspritzdüsen, die mehr Sprit durchlassen als spezifiziert und/oder nicht mehr richtig dichten". Und damit wäre allen geholfen, oder! Also bitte in diese Richtung weiter denken ;-)) Gruss, Gebhard.

-

durschnittsverbrauchsanzeige...

Haben die ein Tech-2?

-

durschnittsverbrauchsanzeige...

ist ein bißchen o.T., aber hat schon mal jemand darüber nachgedacht, warum eigentlich fast niemand eine Anzeige an seinem alten 9000 hat, die mit den realen Verbrauchswerten übereinstimmt? War Saab zu blöd, die richtig zu kalibrieren oder ist es Absicht? Ich meine mich zu erinnern, dass meine Anzeige bei niedrigeren Km-Ständen immer sehr genau gestimmt hat, aber jetzt liegt sie bald einen Liter daneben und ich ich lese in diesem Thread öfters von ähnlichen Abweichungen. Kann es sein, dass sich das mit dem Alter ergibt? Ich dachte, es ist so, dass der Verbrauchsrechner eigentlich nur die Einspritzzeit zusammenzählt (die Durchflußmenge pro Zeiteinzeit sollte dank Benzindruckregler eigentlich eine Konstante sein) und mit den gefahrenen Km ins Verhältnis setzt. Es gäbe folgende Möglichkeiten für Veränderungen: - der Benzindruck ist höher als der Sollwert, es wird also mehr Sprit eingespritzt, als mit was der Rechner rechnet. Ursache könnte wohl nur ein defekter Benzindruckregler sein (oder der Bezug auf den Saugrohrdruck funktioniert nicht mehr, z.B. wg. defektem U-Druckschlauch). - Die Ventile lassen wg. Verschleiß, Verschmutzung o.ä. mehr Sprit durch, als mit was der Rechner rechnet. Ich hab schon von Ventilen gelesen, die mit dem Alter zum tropfen anfangen... - bei der Messung der zurückgelegten Entfernung stimmt was nicht mehr (Strecke "verlängert" sich). Kann ich aber nicht ganz glauben... Wenn aufgrund von schlechter Lambdaregelung das Gemisch immer fetter eingestelllt werden würde müßte das der Rechner eigentlich wissen, weil das ECU ja die EInspritzzeiten bestimmt und sie eigentlich nur noch zusammen zählen muß ("1.05 ms + 1.06 ms + 1.23 ms + ..."). Hmm, etwas rästelhaft. Ich hab in einem Service Bulletin gelesen, dass die Verbrauchsberechnung eigentlich nur neu kalibirert werden muß, wenn Teile der Einspritzanlage ausgetauscht werden (also z.B. Einspritzventile haben eine leicht andere Einspritzmenge oder der Regler regelt auf einen etwas anderen Druck...). Hat noch jeamdn Ideen? Gruss, Gebhard.

-

Fehlercode P1312 / Cargarantie ?

Nur mal so aus Interesse weil der Fehlercode ("P1xxx") unheimlich den OBD Fehlercodes ähnelt: Wurde der Fehler mit einem Tech-2 ausgelesen? Gruss, Gebhard.

-

18,6 l Super!

Ähm, was sollte funktionieren??? Das mit dem Oszi an ein Einspritzventil hängen und mit dem Lambdasignal vergleichen ist ne gute Idee, das Prob ist halt ein bißchen, dass das mit einem "normalen" Oszi der nicht speichert nicht einfach ist, weil es bei 2000 U/min. eben recht viele Einspritzvorgänge sind im Verhältnis zur Periodendauer des Lambdasignals, entweder kannst du die Varianz in der Einspritzdauer nicht recht ablesen (weil zu viele EVs dargestellt sind) oder man kann keine rechte Zuordnung zum Lamdasignal herstellen (weil nicht mal eine Periodendauer des L_Signals auf dem Schirm ist). Das andere Problem ist, dass das L-Signal ja keine feste Frequenz hat. Am besten wäre eine PC basierte Lösung mit einer USB Probe. ;-)) (hab ich aber auch (noch) nicht...) beziehst du dich darauf? "Allerdings ist mir immer noch nicht klar, warum alternde Sonden den Spritverbrauch erhöhen..." Ok, also mir ist nicht klar, warum die Regelung mehr in den fetten Bereich gehen soll, wenn die Sonde altert. Es gibt 2 Alterungsprobleme: 1. die "Extremwerte" nähern sich an, aber solange sie noch deutlich um die 0.45 V pendeln sehe ich kein Problem, weder der magere noch der fette Bereich werden bevorzugt. 2. Die Sonde wird träge, aber auch hier hab ich noch nix gefunden, dass sie beim Übergang von mager auf fett träger wird als in die andere Richtung. Aber nur dann würde ein höherer Verbrauch entstehen, wenn die Sonde bei der steigenden Flanke lnagsam wäre, die Anfettung des Gemischs also nicht "rechtzeitig" erkannt werden kann. Wenn sie auf beiden Flanken gleichmäßig träger wird ist es ein Patt, sozusagen. Eigentlich ist es sogar so, dass Zirkoniumdioxidsonden auf der steigenden Flanke schneller reagieren als auf der abfallenden... Was mir noch aufgefallen ist, ich dachte eigentlich, dass bei meinen Messungen der Signalverlauf mit wärmer werdender Sonde sozusagen aus dem 0 Pegel "aufgestiegen" ist, will sagen, die Signalverlauf hat seine Form von anfang an gehabt und ist über der Nulllinie "aufgegangen" wie eine Sonne oder so (die ja auch immer rund ist, also die gleiche Form hat, und am Horizont aufgeht). Das konnte ich auch gut erklären, sie wurde einfach immer empfindlicher je näher sie per Heizung an ihren idealen Betriebspunkt kam und zunächst waren halt nur die "fett" Werte sichtbar (hohe Spannung) und die "mager" Werte noch auf Null. Nun habe ich aber gelesen, dass das Steuergerät angeblich 0.45 V "Referenzspannung" anlegt damit bei noch nicht aktiver Sonde ein Signal da ist, das dann als "Sonde noch nicht aktiv" interpretiert wird. Wäre dieses Signal immer da, dann würde evtl. bei alternder Sonde das Signal so langsam aber sicher auf diese 0.45 V "zusammenbrechen", aber es wäre bis kurz vor Schluß eine Regelung vorhanden. Für diese Theorie hab ich aber keinen Beleg. Wenn es nun so ist, dass beim Saab MJ 96-98 diese Ref.spannung noch nicht vorhanden ist, und die Signalamplitude mit dem Altern kleiner wird UND sich das ganze zu 0 V hin verschiebt, dann wäre es doch so, dass das Signal erst über die 0.45V kommen würde bei wesentlich stärkerer Anfettung als bei neuer Sonde aber eben das ECU bei fallender Flanke auch schneller gemeldet bekäme, dass die Verbrennung wieder im mageren Bereich ist obwohl sie im Verhaltnis zu einer neuen Sonde noch fetter ist weil ja der Zeitraum, wo die Regelung wieder abgemagert hat, nicht so lange ist! Aha, daran könnte es liegen! Jetzt muß ich nur noch verstehen, warum über OBD-II der "Long term fuel trim" mit -0.8% gemeldet wird, also eher etwas mager. Wird hier eine alternde Lambdasonde korrigiert, stellt sich das System auf meine lahme Fahrweise ein oder ist das "Absicht" um den Verbrauch niedrig zu halten? "The day after": Hab drüber nachgedacht und ein bißchen gelesen: Wenn der LT Fuel Trim negativ ist, heißt das, dass das ECU erkennt, dass das Gemisch zu fett ist und deswegen in Richtung mager korrigiert. @i_h: wenn du deine Sonde mal anguckst, achtest du mal bei beiden auf die Symmetrie um ca. 0.45 V und auf den Signalverlauf, wenn sich die SOnde aufheizt? Gruss, Gebhard.

-

18,6 l Super!

Hallo Martin, http://www.xpower.de/mainframe_ljet.htm: "Die Einspritzdauer ist von der Luftmenge und Drehzahl abhängig." Ist doch auch logisch, oder? Je weiter die Drosselklappe offen umso mehr Luft strömt in den Zylinder (bzw. wird von Turbo reingedrückt) und damit die Verbrennung lambda=1 ergibt muß doch mehr Sprit eingespritzt werden, oder? Die einzige Variable ist ja auch die Einspritzdauer, da über den Benzindruckregler ja angeblich der EInspritzdruck bezogen auf den Druck im Ansaugrohr konstant bleibt. Die Einspritzdauer bewegt sich so zwischen 1...2 ms (lt. diverser Webseiten). Was meinst du mit "bei niederigen Drehzahlen höhere Abweichungen und bei höheren Drehzahlen niedrige Abweichungen."? Und das? "Kann doch wohl nicht sein das jede einzelne Flanke zu einer Verkürzung bzw. Verlängerung der Einspritzdauer führt." Meinst du mit "Flanke" die steigende/fallende Flanke des Sensor Signalverlaufs? Meinst du das so, dass es wohl nicht sein kann, dass die Regelung die Einspritzdauer ausschließlich an der Drehzahl, der Luftmenge und dem aktuellen Lambdawert festmacht, ohne zu berücksichtigen, welcher Mittelwert der Einspritzdauer bei einer Drehzahl/Luftmengekombination nötig war? Ja, da kannst du recht haben, mein Ansatz ist wohl etwas naiv, aber trotzdem bleibt es eine Lambdaregelung, d.h. in einem gewissen Maß MUSS die Regelung sich bei sonst gleichbleibenden Bedingungen (Last, Drehzahl, ...) sich an dem Lambdawert orientieren, wenn das nicht so wäre, würde der Sensorwert ja auch nicht alle 300 ms zwischen den "Extremen" schwanken. Und genau wie eine lange Regelstrecke (bei den alten 9000 mit L-Sensor sehr weit hinten) führt auch ein träger Sensor zu einem "Überschwingen" der Regelung bei, aber halt in beide Richtungen (Mager und fett), damit wäre also kein erhöhter Benzinverbrauch erklärbar.

-

18,6 l Super!

Denke grade ein bißchen über die Lambda-Regelstrategie nach, vielleicht kann jemand meine Berechnungen mal mitverfolgen? Also, von der Sonde wird erwartet, dass sie einer Änderung der Gemischzusammensetzung von Mager nach fett und umgekehrt möglichst verzögerungsfrei folgt. Die Flankensteilheit soll max. 300 ms betragen. Aber wie geht das eigentlich mit der Regelung? Meine Theorie: Die ECU variiert ja permament die Einspritzdauer in Abhängigkeit von der von der L-Sonde ermittelten Sauerstoffgehalts. Aber wie oft wird eigentlich eingespritzt? 4-Takt-Motor, also alle 4 Zylinder müssen innerhalb von 2 U einmal einspritzen, also 4 Einspritzvorgänge (EV) pro 2 U. Bei 2500 U/min. (Drehzahl für L-Sonde Test) wären das also 2 EV/U*2500 U = 5000 EV. Abstand Td zwischen zwei EV: Td = 60 s/5000 EV = 12 ms. Gibt's schon Fehler? Mit diesem Wert kann man mein Oszibild auch gut verstehen: Der Abstand zwischen dem Beginn einer abfallenden Flanke und dem einer steigenden Flanke beträgt ca. 300 ms. D.h. die Regelung hat bei o.g. Werten ca. 25 EV lang Zeit, das Gemisch anzupassen, also sie kriegt 25x vom Sensor gemeldet "immer noch zu fett, immer noch zu fett, immer noch zu fett" und bei jedem mal "immer noch zu fett" wird die Einspritzdauer etwas reduziert (wenn man im Regelungsmodus ist), bis der Sensor auf einmal meldet "zu mager, zu mager, zu mager...", dann wird wieder angefettet. Hier sieht man auch, warum die Flankensteilheit so wichtig ist: Wenn diese z.B. als ansteigende Flanke 300 ms lang ist, ist das Gemisch bei 25 EV z.B. zu fett (weil der von der Sonde gelieferte Wert noch "zu mager" bedeutet), obwohl das Gemisch eigentlich schon zu fett ist. Oder anders herum ausgedrückt, während des langen Übergangs von "zu mager" auf "zu fett" wird zu weit in den "fett" Bereich geregelt, und dies dauert dann wieder seine Zeit, von diesem "Überschwinger" weg zu kommen. Ob die ECU allerdings in festen Schritten die Einspritzzeit verändert oder einen variablen Algorithmus hat, bleibt ihr Geheimnis. Allerdings ist mir immer noch nicht klar, warum alternde Sonden den Spritverbrauch erhöhen... Und ich frage mich auch, ob diese starken Abweichungen zwischen EDU Verbrauchsanzeige und berechneten Verbrauchswerten bei unseren alten Kisten was mit "Fehlberechnungen" zu tun haben, die ihre Ursache im nicht-erfassen von Verschleiß haben.

-

Gewichte Felgen

ja, das war klar, dass 1 lbs. nicht gleich 500g ... Aber nachdem, was turbo9000 für eine 16" Aero Felge gewogen hat, kann ich nicht mal 10.8 kg glauben! Deswegen ist die Aktion von turbo9000 ja sooo wichtig, damit dem Mythos endlich Fakten folgen (können). Oh, seh grade, dass turbo9000 ja gar keine 16" Super Aero wiegen will sondern 15"...

-

Gewichte Felgen

ja, die Babywaage ist sicher genau genug...

-

Gewichte Felgen

Da hab ich aber nur das Gewicht von einer anderen Wegseite zitiert. Bin total gespannt auf die weiteren Wiegeergebnisse. @turbo9000: was für eine Waage hast du verwendet, kann man sich auf die Werte verlassen? (das wir ja immerhin die zukünfitge Referenz). Gruss, Gebhard.

-

Wer hat sich schon mit OBD-II für den 9000 beschäftigt?

Das blöde sind die geringen Refreshraten über ISO9... (das verwendete Protokoll beim 9000), wie gesagt, die ist ungefähr 2.5. Für echte "Live" instrumente zu langsam für Sensorwerte, die sich schnell ändern (MAP, Drehzahl, Geschwindigkeit, etc...)

-

Federn Farbcode

HA rot grau: Drahtdurchmesser 13.3 mm, freie Länge 325 mm wurden lt. EPC 2003 in den Jahren 92/93 und 94-96 verbaut, VIn Plate Code ist "BA". 94-96 waren es die weichsten verbauten Federn für HA. Eigentlich solche, wie ich sie suche!!! Wenn du sie doppelt hast und sie noch die Originallänge haben nehme ich gerne einen Satz! ;-)) VA: Drahtdurchmesser 13.35 mm, freie Länge 437 mm Zu dieser Feder hab ich noch nicht mehr rausgefunden (eingesetztes BJ etc.) Gruss, Gebhard.

-

füllstandsschraube getriebeöl sitzt fest - deckel runter?

Ich glaub das mit der Kunststoffabdeckung im linken Innenkotflügel ist ein Mißverständnis. Xenium, seit wann ist beim 9000 der Keilriemen auf der linken Seite?? ;-) Windu, das mit der Abdeckung hab ich mich neulich auch gefragt. Vom Radhaus aus sieht's aus, als ob man diesen Deckel runter machen könnte, wenn man aber auf der Motorraumseite schaut ist es eine geschlossene Plastikfläche!! Seltsam...

-

Pinbelegung Sitzheizungsschalter

welches BJ? MJ 97 (passt wohl für 94-98) gibt's auf diakom punkt ru, MJ 88/89 hab ich (und auch andere die U-Lagen).

-

Motorklopfen / Klingeln

Deswegen ja auch mein Vorschlag, das mal als WAV File aufzunehmen und dann mit einem Tool anschauen, das Spektralanalyse per FFT macht! Ich denk aber nicht, dass sich das APC irgendwas über Frequenzen wissen muß, ich denk eher, dass es einfach um die Energie des Gesamtspektrums geht, also einfach alles "integriert". Das APC könnte sich auf das "allgemeine Geräuschniveau" selbst kalibrieren und dann deutlich Geräusche mit höherem Energiegehalt "raushören". Wäre doch völlig egal, wie sich die Frequenzen zusammensetzen. Wo sind denn eigenltich die Stromlaufpläne abzufassen, von denen hier immer die Rede ist? Kann man denn da nichts sehen, wie der Sensor beschaltet ist? Ich denke, pro "Klopf" ist das Spektrum ziemlich gleich, egal bei welcher Drehzahl der "Klopf" auftritt. Und selbst wenn die höheren Frequenzen etwas stärker betont sind (weil das Klopfen schalgartiger eintritt, also nicht so "weich") ist das irrelevant in meinen Augen. Ich bin davon überzeugt, dass das Integral über ein breites Band die Rolle spielt, nicht der Pegel einzelner Frequenzen. Hab ich das nicht genauso geschrieben? Wo ist da der Haken? Der Abstand zweier möglcher Klopf ist doch für so ne Analogschaltung endlos lange, das sind bestimmt Einzelereignisse für das APC. Wie gesagt, ich denk eher, dass sich die APC auf das Geräuschniveau des Motors kalibriert. Bandpass würde nur Sinn machen, wenn die signifikanten Frequenzen des Klopfens nicht in einem Bereich liegen würden, wo der Motor selbst auch schon Geräusche erzeugt. Dann macht es Sinn, per Bandpass was zu trennen. Martin, kannst du mal das mit dem Comic Font lassen, du bist total schwer zu zitieren, weil deine Texte nur so von FONT tags wimmeln... Kann nur immer wieder sagen: Den Sensor mal hochohmig abgreifen, das Signal als WAV aufzeichnen, per Spektralanalyse anschauen. Dann weiß man es und muß nicht mehr spekulieren... Gruss, Gebhard.

-

18,6 l Super!

@i_h: super, wenn's geht mit Bild (obwohl das nicht einfach ist, weil man auf 2 Sek. Belichtungszeit einstellen muß und das wohl nur mit Stativ geht. Praktisch muß man auch im Dunkeln fotografieren, damit man nur den Strahl und die Skalenbeleuchtung auf dem Bild hat). Ich werd meine wahrscheinlich trotzdem mal tauschen, sie hat jetzt 247 tkm drauf und als max. Lebensdauer werden eigentlich 250 tkm angegeben, was ziemlich viel ist, finde ich. Bin nur noch am Suchen nach einer Alternative für die Originol Saab. (Bosch, Beru, NTK, Skanimport...)

-

18,6 l Super!

Alex, lass es uns erst mal diskutieren, ok? Kann ja auch sein, dass meine Vorgehensweise/Ergebnisse einfach Schrott sind... Oder meinst du, im KB thread diskutieren? Meinetwegen.

-

lucas vs. bosch im turbo16 : welches system ist sparsamer?

Hier wurde ja auch mal kurz darüber geschrieben, ob und wie man eine Lambdasonde prüfen kann. Hab das mal mit Oszilloskop gemacht, wen's interessiert: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=125153&postcount=41

-

18,6 l Super!

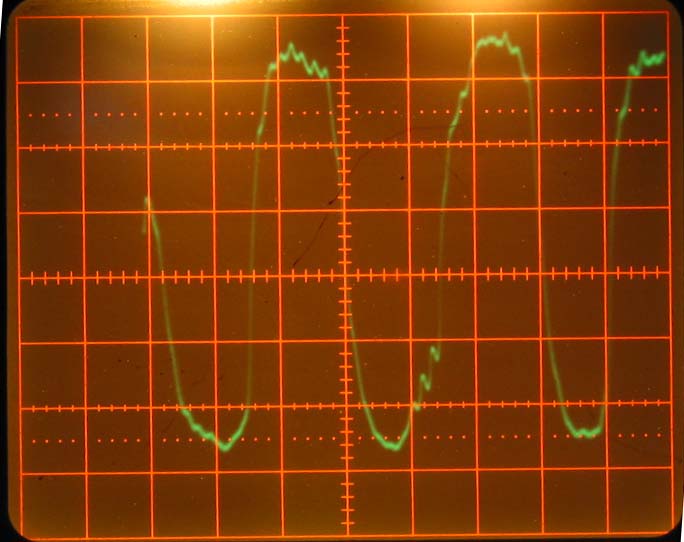

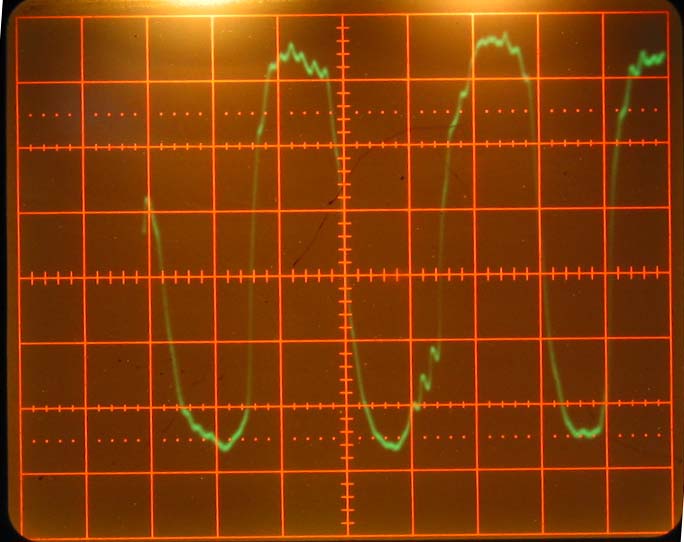

Hab mal wie versprochen meine Lambdasonde mit dem Oszilloskop "vermessen". Das Bild zeigt den Verlauf der Ausgangsspannung (Signalleitung mit Stechspitze angezapft, Sonde NICHT abgehängt). Am unteren Gitterand ist 0 Volt, am oberen ist 0.8 V (0.1 V/Teilstrich). Der Strahl brauchte 2 Sek. für einen "Durchgang", die Zeitbasis war auf 0.2 Sek/Teilstrich eingestellt). Das war natürlich nicht einfach zu fotografieren, die Auslöseverzögerung der Kamera sorgte dafür, dass ich den Strahl bei mehrerern Versuchen nie am Anfang erwischte. Ok, was sieht man? Lt. Literatur soll die Spannung bei einer Drehzahl von ungefähr 2000 U/min. zwischen 0.1 und 0.9 V (Hella) bzw. 0.2 und 0.8 V (NGK) ca. 0.5 bis 4 mal pro Sekunde wechseln. (Obwohl diese Angabe nicht ganz eindeutig ist, es ist in dem Hella Papier von einer Frequenz von 0.5...4 Hz die Rede, was eigentlich bedeutet, dass eine volle Schwingung 0.5 bis 4 mal in der Minute auftreten muß.) Die Sondenspannung beträgt 0.15...0.75 V, was lt. Hella eigentlich nicht ganz im Soll liegt, aber ich denke, die ECU wertet 0.75 V einfach als logisch 1, ich stell mir das wie ein Flipflop vor (der Sensor ist ja ein Sprungsensor und es zählt nur "high" oder "low" für die ECU). Auf dem Bildschirm kann man erkennen, dass die Periodendauer 0.6 Sek. ist, die Frequenz also 1.7 Hz. Damit würde die Sonde im Soll liegen. Hier haben wir allerdings ein kleines Problem, weil die tatsächliche Frequenz ja von der Regelstrategie der ECU abhängt, wie schon geschrieben ist die Sollfrequenz ja 0.5...4 Hz, eine "müde" Sonde soll daran erkennbar sein, dass sie nicht mehr mitkommt und sich die Periodendauer verlängert. Wenn ich nun eine Sondenfrequenz von 1.7 Hz messe, kann das bedeuten, dass die Regelfrequenz der ECU eben 1.7 Hz ist oder dass ich eine "müde" Lambdasonde hab, die der ECU Frequenz von 4 Hz nicht mehr nachkommt. Hier kommt die Zeit ins Spiel, die ein Wechsel von mager auf fett und umgekehrt braucht. Dies ist auch ein Indiz für eine müde Sonde. Lt. Literatur (NGK) soll die Flanke ca. 300 mSek lang sein. Aus dem Bild kann man eine Flankenlänge von max. 200 mSek erkennen (manche sind sogar deutlich kürzer). Ok, freu mich auf Kommentare... Gruss, Gebhard. Noch ein kleiner Zusatz: Die Sonde ist eine Zirkoniumdioxid Sonde (also Sprungsonde), die Anschlüsse bei meinem MJ 97 (3-Leiter) sind: 2x weiß für Sondenheizung, Schwarz und Masse für Signal). Noch ne Info: Welche Symptome zeigt eine L-Sonde beim Altern? 1. Das gesamte Signalbild verschiebt sich immer mehr gegen Null, d.h. die max. Spannung bei Gemisch=fett sinkt von 0.8/0.9 V (Angabe je nach Hersteller) immer weiter ab, gleichzeitig sinkt natürlich auch die Spannung bei Gemisch=mager, die Sonde wird also immer unempfindlicher (kann man gut sehen, wenn man den Oszi dran hat und die Sonde noch nicht voll aufgeheizt ist). Endgültig Feierabend ist erst, wenn die Sondenspannung auch bei Situationen, wo das Gemisch fett sein muß (z.B. Vollgas) nicht mehr über die Schwellenspannung ca. 0.45 V kommt. Ich denke, das ist auch die Grenze, wo das ECU den Sensor sicher als defekt erkennen kann und OBD-II Fehler "P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage" setzt. 2. Der Sensor wird immer träger (Steilheit der Flanke). Angeblich soll das ECU die Reaktion des Sensors mit einem Soll-Verhalten vergleichen und bei zu großer zeitl. Abweichung den Fehler "P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response" setzen. Leider weiß man über die Soll- und Verschleißwerte der 9000 ECU nichts und das ist auch sehr schwer zu ermitteln (müßte man simulieren um die Grenzen rauszufinden...).

-

ta: Lambdasonde pruefen

Hab mal wie versprochen meine Lambdasonde mit dem Oszilloskop "vermessen". Das Bild zeigt den Verlauf der Ausgangsspannung (Signalleitung mit Stechspitze angezapft, Sonde NICHT abgehängt). Am unteren Gitterand ist 0 Volt, am oberen ist 0.8 V (0.1 V/Teilstrich). Der Strahl brauchte 2 Sek. für einen "Durchgang", die Zeitbasis war auf 0.2 Sek/Teilstrich eingestellt). Das war natürlich nicht einfach zu fotografieren, die Auslöseverzögerung der Kamera sorgte dafür, dass ich den Strahl bei mehrerern Versuchen nie am Anfang erwischte. Ok, was sieht man? Lt. Literatur soll die Spannung bei einer Drehzahl von ungefähr 2000 U/min. zwischen 0.1 und 0.9 V (Hella) bzw. 0.2 und 0.8 V (NGK) ca. 0.5 bis 4 mal pro Sekunde wechseln. (Obwohl diese Angabe nicht ganz eindeutig ist, es ist in dem Hella Papier von einer Frequenz von 0.5...4 Hz die Rede, was eigentlich bedeutet, dass eine volle Schwingung 0.5 bis 4 mal in der Minute auftreten muß.) Die Sondenspannung beträgt 0.15...0.75 V, was lt. Hella eigentlich nicht ganz im Soll liegt, aber ich denke, die ECU wertet 0.75 V einfach als logisch 1, ich stell mir das wie ein Flipflop vor (der Sensor ist ja ein Sprungsensor und es zählt nur "high" oder "low" für die ECU). Auf dem Bildschirm kann man erkennen, dass die Periodendauer 0.6 Sek. ist, die Frequenz also 1.7 Hz. Damit würde die Sonde im Soll liegen. Hier haben wir allerdings ein kleines Problem, weil die tatsächliche Frequenz ja von der Regelstrategie der ECU abhängt, wie schon geschrieben ist die Sollfrequenz ja 0.5...4 Hz, eine "müde" Sonde soll daran erkennbar sein, dass sie nicht mehr mitkommt und sich die Periodendauer verlängert. Wenn ich nun eine Sondenfrequenz von 1.7 Hz messe, kann das bedeuten, dass die Regelfrequenz der ECU eben 1.7 Hz ist oder dass ich eine "müde" Lambdasonde hab, die der ECU Frequenz von 4 Hz nicht mehr nachkommt. Hier kommt die Zeit ins Spiel, die ein Wechsel von mager auf fett und umgekehrt braucht. Dies ist auch ein Indiz für eine müde Sonde. Lt. Literatur (NGK) soll die Flanke ca. 300 mSek lang sein. Aus dem Bild kann man eine Flankenlänge von max. 200 mSek erkennen (manche sind sogar deutlich kürzer). Ok, freu mich auf Kommentare... Gruss, Gebhard. Noch ein kleiner Zusatz: Die Sonde ist eine Zirkoniumdioxid Sonde (also Sprungsonde), die Anschlüsse sind: 2x weiß für Sondenheizung, Schwarz und Masse für Signal).

-

Motorklopfen / Klingeln

So wie sich das anhört bist du der Meinung , dass klopfen ein Sinussignal von einer bestimmten Frequenz erzeugt die nur von der Drehzahl des Motors und der Anzahl der Verbrennungen pro Umdrehung abhängig ist? Mitnichten, es ist vielmehr so, dass eine Verbrennung, die Klopfen verursacht, eine irres Frequenzgemisch erzeugt, dass sich mit der Frequenz der klopfenden Verbrennungen wiederholt. Das ist so, wie wenn du alle 2 Sek. auf den Tisch haust, mit jedem Schlag werden Schwingungen über ein breites Spektrum erzeugt (z.B. 30...5000 Hz), und das dann alle 2 Sek. Die APC Regelung kriegt doch auch das Drehzahlsignal, oder vielleicht sogar den OT Impuls? Ich denke, die ist normalerweise einfach "taub" und hört nur kurz vor dem OT hin, und ein Klopfen äußert sich einfach dadurch dass ein bestimmtes Frequenzband mit hohen Amplituden auftritt. Was wäre denn, wenn sich die APC selbst auf das "Geräuschniveau" des Motors einpegelt, bei niedirgen Drehlzahlen oder wenn man sich sicher sein kann, dass es garantiert nicht klopfen kann nimmt man den gemessenen Pegel als Referenz, alles was "lauter" ist ist Klopfen?